【摘要】中國書法象自然之形,擬自然之態,自然而然地進入自然書寫狀態,最終達到自然之境,這是書法藝術生成和發展的自然途徑,也是中國書法藝術的自然本源。從心手兩忘的自然心態,到天然去雕飾的自然境界,書法藝術有賴于自然造化之功,書法藝術的自然之美更是中華傳統美學精神的高境。書法藝術的自然屬性與內涵對應不同的層級狀態,大致可歸納為自然的書寫心態、自然的書寫過程、自然的結字、自然的章法以及自然形成的書法風格。

【關鍵詞】書法藝術;自然;造化;層級;書寫

“自然”一詞具有二重性。首先是一個物質概念,泛指自然界;其次是一個哲學范疇,與道同在。從哲學的視角觀照,自然是書法藝術美的高標,遵循自然書寫,追求書法藝術的自然之境,對于當下一味重視展廳效應的書壇現狀具有重要的批評反思意義。

一、“自然”源說

“自然”之說原出《老子》,其曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”①道,是萬物之元、萬法之元。道,是宇宙事物的本體,同樣是藝術的本體。道,以自然為法;自然,乃道之本性。三國時期王弼注《老子》云:“道不違自然,乃得其性,法自然也。法自然者,在方而法方,在圓而法圓,于自然無所違也。自然者,無稱之言,窮極之辭也。”②道,按照自身規律,無意識、無目的而又無拘無束地運動,也不借助任何外力來推動。道,是順其自然、不期然而然的存在。宋代王安石注《老子》云:“道則自本自根,未有天、地,自古以固存,無所法也。無法者,自然而已。故曰道法自然。”③

自然是大自然的真實存在,是自然界的整體概括。自然有陰陽,陰陽方面的對立統一推動自然的發展。自然是一種物質形態,是自然界的萬物。自然界生成萬物的功能,即造化。動物、植物的生、死、榮、枯都是自然而然的。

自然也是一種心理狀態:輕松的、放松的、自由的,不勉強、不局促、不呆板、不刻意、不做作。心靈質樸之坦然,心境瀟灑之超然,即謂“理所當然”。

自然更是一個精神概念,屬于形而上的范疇,代表一種規律和法則。雖有法則而不受法則支配,法則、規律與任性自由完全融合無間、合為一體。“自然”是“無稱之言,窮極之辭”的道,是自然而然,本來如此。

二、自然是書法審美的高境

由于“自然”一詞具有二重性,因此書法藝術的自然屬性同樣具有二重性。

《易經》用乾、坤兩卦代表天地,天地代表自然。天是生命之源,地是生命的載體。一切藝術都以效法自然作為創作的根本,書法創作更是如此。

(一)作為書法載體的文字象自然之形

文字的形體構造取材于象形,據西漢末期的《春秋元命苞》記載:“倉頡生而能書,又受河圖洛書,于是窮天地之變,仰視奎星圜曲之勢,俯察魚文鳥羽,山川指掌,而創文字。”④東漢許慎在《說文解字》中也講:“倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文;其后形聲相益,即謂之字。”⑤其中,奎星圜曲、魚文鳥羽、山川指掌等自然現象是倉頡創字的素材,是象形的依據和參照。

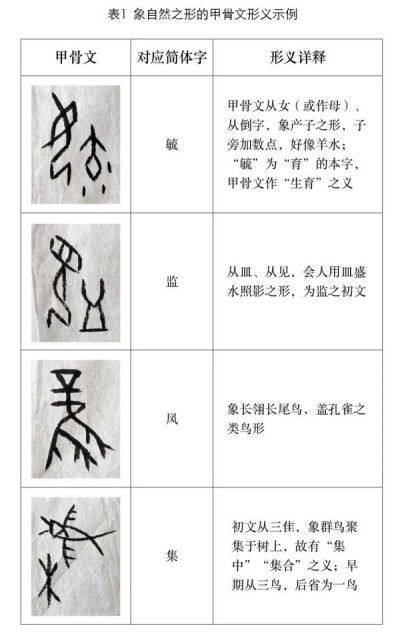

元代郝經《移諸生論書法書》云:“必觀夫天地法象之端,人物器皿之狀,鳥獸草木之文,日月星辰之章,煙云雨露之態,求制作之所以然,則知書法之自然,猶之于外,非自得之于內也。”⑥所言明的是自然之端、狀、文、章、態等外賦予書法(表1)。

(二)書法構成元素的點畫擬自然之狀

東晉時期,衛鑠的《筆陣圖》有:“‘一’如千里陣云,隱隱然其實有形。‘丶’如高峰墜石,磕磕然實如崩也。‘丿’陸斷犀象。‘?’百鈞弩發。‘丨’萬歲枯藤。‘?’崩浪雷奔。‘圖片’勁弩筋節。”⑦可見,古人從石、象、弩、藤、浪、雷、竹節等自然萬物中尋找毛筆書寫的形象質感,俯仰宇宙萬物之變,感悟筆墨寫出的生命意味,用自然之各異物態,狀書法之生動點畫。

(三)心手兩忘進行創作的自然心態

郝經曾言:“必精窮天下之理,鍛煉天下之事,紛拂天下之變,客氣妄慮,撲滅消馳,澹然無欲,翛然無為,心手相忘,縱意所如,不知書之為我,我之為書,悠然而化然,從技入于道。凡有所書,神妙不測,盡為自然造化,不復有筆墨,神在意存而已。”⑧所謂“造乎自然”,就是要“客氣妄慮、撲滅消馳、澹然無欲、翛然無為”,方能心手相忘、縱意所如、不復有筆墨,藝術美登峰造極亦復歸于自然。書法至此方為高境。郝經又言:“心正則氣定,氣定則腕活;腕活則筆端,筆端則墨注;墨注則神凝,神凝則象滋。無意而皆意,不法而皆法,……草則縱意所如,變態百出,紆余鉤鎖,騰擲翻翥,而萬象生焉。心手相忘,從容中道,長江之波也,太虛之云也,輪扁之手也,運斤之風也,九方皋之馬也。點綴批抹,莫非自然而不知所以然,然后超凡入圣。”⑨足見,心手相忘,從容中道,可達超凡入圣之境。

(四)天然去雕飾的自然境界

漢代趙壹的《非草書》有:“書之好丑,在心與手,可強為哉?”⑩其意正表明:不強為,即自然。同時代的蔡邕在其《筆論》中亦說:“欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之;若迫于事,雖中山兔毫不能佳也。”?“任情恣性”就是率性,順其自然。他們都將不勉其難、追求自然天成作為一種書寫理想,矢志追索。蔡邕還在其《九勢》中進一步指出:“夫書肇于自然,自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出矣。”?所謂“肇于自然”,是說書法藝術美源于自然,客觀自然就是書法的本源。

南北朝時期的顏之推在《顏氏家訓》說,“然而此藝不須過精。夫巧者勞而智者憂,常為人所役使,更覺為累”?,以及“崎嶇碑碣之間,辛苦筆硯之役”?。可見,他反對精雕細琢,認為那是“以書自命”而束縛自己。書法自然,所追求的是不為人所役,只有不覺為累,才能使心靈獲得自由和解放。

唐代孫過庭的《書譜》有云:“同自然之妙有,非力運之能成;信可謂智巧兼優,心手雙暢;翰不虛動,下必有由。”?他提倡書法創作要順其自然,不事前預設布置,不經謀劃,運筆濡墨一切隨心所欲。

唐代張彥遠的《歷代名畫記》亦云:“夫畫物特忌形貌采章,歷歷具足,甚謹甚細,而外露巧密。所以不患不了,而患于了。既知其了,亦何必了,此非不了也;若不識其了,是真不了也。夫失于自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精;精之為病也,而成謹細。自然者為上品之上,神者為上品之中,妙者為上品之下,精者為中品之上,謹而細者為中品之中。”?雖系言畫,但書法亦如此。得自然,書畫方可成為上品。“精之為病”而成“謹細”,“謹而細者為中品之中”,是說過分雕飾而趨于謹細則無緣上品。

宋代蘇軾認為:“我書意造本無法,點畫信手煩推求。”?“煩推求”,即反對雕飾,而求天真。又云:“凡詩文無論平奇、濃淡,總以自然為貴。”?他還在《與蘇轍書》中寫道:“魏晉諸賢之作,雖不逮古,猶有春容恬暢之風,而陶靖節為最,不煩雕琢,理趣深長,非余子所及。”?所強調的就是書法、詩文要自然而不雕琢。

元代趙孟頫評王羲之書法:“雄秀之氣出于天然。”?此處,天然同自然。元代竇蒙在“字格”的第二條中也提到“天然”,并釋曰:“鴛鴻出水,更好容儀。”?以鴛鴻水中嬉戲、自由自在比擬書寫的無拘無束。

明代董其昌“無門無徑,質任自然,是謂之淡”之說,乃絢爛之極復歸于平淡之“淡”。毋庸置疑,自然精神就是藝術的高格。“淡”,即“自然”,不事雕琢,天真流露。亦如陶淵明“久在樊籠里,復得返自然”的詩句,就流露出追求順適本性、無所扭曲生活的真情實意。

清代劉熙載的《書概》也有:“學書者始由不工求工,繼由工求不工。不工者,工之極也。《莊子·山木篇》曰:‘既雕既琢,復歸于樸。’善夫!”?言下之意,應天然去雕飾,大化成自然。

(五)書法藝術的提升需得自然造化之功

古代書家得于造化萬物之助的事例不勝枚舉。唐代張懷瓘《文字論》曰:“惟張有道(張芝)創意物象,近于自然,又精熟絕倫,是其長也。”?《書斷》中又說:“而善學者乃學之于造化,異類而求之,故不取乎于原本,而各逞其自然。”?這印證了大書法家從自然中汲取藝術語言要素的事實。所謂“探文墨之妙有,索萬物之元精。以筋骨立形,以神情潤色”?,張懷瓘不學古體帖,直接師法造化,從自然萬象中獲取最精粹的生命意象“元精”,創造出動人的書法藝術形象。

《玉燕樓書法》有言:“張長史見擔夫爭道、公孫舞劍而書法大進;黃魯直觀蕩槳拔棹而得其勢;懷素覽夏云隨風而悟草書之變;雷簡夫聞江瀑聲而筆法流宕;文與可見蛇斗而草法頓能飛動;趙子昂見水中馬雞繞墻而得鉤八之法。”?此亦可證,書法家確實會從自然現象中捕捉靈感。傳說王羲之從觀鵝仰頸戲水婉轉環繞中悟出書法筆法和腕法的真諦,而張旭則“觀于物,見山水崖谷,鳥獸蟲魚,草木之花實,日月列星,風雨水火,雷霆霹靂,歌舞戰斗,天地事物之變,可喜可愕,一寓于書”,“故旭之書,變動猶鬼神,不可端倪,以此終其身而名后世。”?“觀于物”,看到自然界所有生機磅礴的生命氣象,即“天地事物之變”“可喜可愕”“一寓于書”。書法的筆墨語言,筆墨中的生命意象,就是在書寫者臨池揮毫的瞬間,“天地入胸臆”“筆墨落云煙”一一傾瀉、流淌,凝固在魚箋尺素之上。師法造化,循自然之勢,造就了張旭自然飄逸的書法風格。

自然的心態是無掛礙的心性的自然流淌,是人性的自由和解放,是書法藝術的至高境界,無疑也是書法家人格修養的具體呈現。

書法藝術美的高境,最終要完全達到道的本性——自然。唯其如此,書法創作不受任何別的東西的支配和勉強,無所可法,超越法度規矩,進入極其自由無為的境界,盡情揮寫,隨意成篇,全無為物所役之跡,盡得自然之真。

“自然是東方美學之終極高度與衡度標準,愈接近自然,其藝術品格則愈高,反之則愈低。”?

書法的高境莫過于自然地書寫中有自然之趣,而無刻意做作之痕。“自然”是中國古典藝術審美價值的最高狀態,是中國書法藝術的高標。

三、書法藝術自然之境的層級狀態

書法藝術的自然是法,而法也就是自然。這一思想境界必須通過全身心的體驗——“悟”,即超越理性,方能達到的一種高級直覺階段。物我兩忘,從而直抵書法藝術表現主體與客體的融合無間、合二為一;刳心去智,方能臻于創作時的隨心所欲、自蹈大方。

(一)自然的書寫心態

放松、入靜是自然書寫的前提。文本的熟悉和技法的稔熟是自然書寫的關鍵。創作時心手雙忘,任心靈空明一片,無意于求工則工。若心有別求,意念雜陳,心亂則意亂,意亂則筆亂,自難于工。也就是說,書法的常態應該是自然書寫。沒有參展、獲獎的壓力,沒有其他利益的誘惑,拋棄一切利害牽制,做到無心、隨意,才能寫得自然、靈活,寫出真心、真趣,寫出風格和神采。像顏真卿、蘇東坡、八大山人這樣的大家,無不具備放松的心態,才能隨意揮灑,皆得自然。

蔡邕主張“欲書先散懷抱”,所強調的正是:書法創作時并未做過多的細致推敲和嚴謹思考,完全是興之所至的性情抒發,盡其自然,一派天機。超然物外,恬淡、蕭散、超逸、空疏。散懷抱、任情恣性而不迫于事,就是一種自然的心態。這是他長期書法實踐的總結,可謂真知灼見,亦是他追求這種自然天成的書寫心境。

王羲之心靈純凈、風流倜儻、超然出塵,揮寫的千古名作《蘭亭序》飄如游云、矯若驚龍。那種悠然自得、隨意揮灑,彰顯了魏晉人士灑脫、飄逸、無羈、風流的“魏晉風度”。他書寫《蘭亭序》時的心態,達到了宛若天成,猶如神助,臻于物我兩忘的境界。

營造自然之境,就要在情感的牽引下,在技法的支持上,人性和物性高度統一,達到一種“虛靜”的和諧境界,而不受主觀欲念、成見、迷信等任何外力影響。保持內心的虛靜,求得心靈深處明澈如鏡和深邃靈妙,達到純粹的自我對話和書寫,此時創作的書法便是符合書法之道,即“致虛極,守靜篤”?才能達到“雖有榮觀,燕處超然”?。這種超然的心態,符合中國文化精神。

(二)自然的書寫過程

全身放松,自然地站或坐,執筆不緊不松,筆隨指使,筆隨腕轉,筆隨肘掣,筆隨肩揮,一任自然。或提或按,或露或藏;或方折或圓轉;或幽雅從容,或雄強厚重;或疾風驟雨,或行云流水;或驚蛇出洞,或高空墜石。對于書寫時的筆墨關系,米芾曾給予簡明扼要的評述,可總結為:本于筆而成于墨,筆不為墨所累,墨不能游于筆外,純熟至極,然后渾然天成。

筆墨相合,一任自然。偶然欲書,而不是正襟危坐;鼓努為力,故作晦澀,刻意而為。隨手隨心,行筆如三春風光云卷云舒,連帶似蟬聯一般不斷綿延。書法創作中最重要的也是最有魅力的特征,在于書寫的自然性。于右任作書,起筆不停滯,落筆不作勢,純任自然,自迅速,自輕快,自美麗。米芾雖感慨自己有志而未逮,然其書作自然揮灑,筆勢奔放,大巧若拙,靜水深流,可謂“松風流水天然調,抱得琴來不用彈”?。

(三)自然的結字

作字須方圓相濟,力透紙背,陰陽揖讓,一合自然。沙曼翁認為,漢魏六朝的墓志、造像,雖出自石匠之手,但其風格、結字極多古拙之趣;有的造像字雖不多,大小不一,歪歪倒倒、隨隨便便,頗多古意,奇趣橫生,連名書家都寫不出;妙在得自然之超逸,有意想不到之佳境,非人力所能做到。隨字賦形的自然書寫,一任筆墨隨心行走、流淌,但規矩仍在。這就是自然的結字。

(四)自然的章法

早在商代,貞人就已在甲骨刻辭上呈現出自然布局之章法:在有限的平面空間上,或左或右,或上或下,或縱或橫,布局靈活多變,洋溢一派天機率真的意象(圖1)。

▲圖1 張曉東臨商代《祭祀狩獵涂朱牛骨》刻辭中堂(作品尺寸120cmx60cm,2020年)

再如秦詔版權量篆書,結構錯落,章法如亂石鋪街,天趣橫生。齊白石有詩曾贊秦詔版篆書為“縱橫歪倒貴天真”?,其妙處就在自然天真。天真爛漫即自然。

又如王珣的《伯遠帖》,起筆飽墨,自然而出。正是返璞歸真,無意雕琢。

(五)自然形成的書法風格

書法之美講究自然,書法之變也講究自然,書法家書法風格的形成也應是自然而然、水到渠成。過分強調設計和構成,通過變形、夸張等外在形式上的改變,只能是嘩眾取寵的小伎倆,并不符合書法風格形成的自然規律。

在一件書法作品中,點畫用筆,字形結體,章法及墨色的變化,均是最基本的技術手段,而理想的作品就是將這些手段和諧自然地發揮出來,從而形成完整、生動的氣息,之中必然會流露出作者獨有的習慣特征及規律。這種自然形成的習慣特征和規律就是個人風格。

臨帖是每一位書法家的終身必修課,要學到老、臨到老。在臨帖的過程中逐漸吸收古人的精髓,并漸次融入自己數十年積累的技法和認知,不斷滲透自身的人生閱歷和文化積淀。在不知不覺中,自然而然地形成自己的風格。

書法家要行千里路,仰觀云卷云舒,俯察海晏河清,善于從自然萬象中汲取營養,激發創作靈感,方能師法造化。

當然,也有個別名家師法老師,一輩子學老師而未能脫離老師的風格,例如鄧散木之學趙古泥,王個簃之學吳缶翁。

不過,當代書法刻意追求視覺沖擊力,通過安排、雕琢,追求形式上的多變,那些招人眼球、虛張聲勢、故弄玄虛、駭人聽聞、無病呻吟的行為,皆為做作、造作,是不自然的。換句話說,這樣的作品是可視性取代了可讀性,設計性湮沒了自然書寫性。

四、自然書寫的回望和留戀

中國古代書法家群體主要是文人士大夫階層,多為學者、詩人、政治家,而且從小接受良好的古代傳統文化教育,屬于書法精英。由于方便日常書寫,在實用性的磨練中,尤精于小行書。“書卷氣”正是他們著書立說而形諸筆墨,那種不自覺地從腕下、筆鋒中流露出來的自然的氣息,彌漫且充盈。

古代文人書法大都以手札形式呈現。手札是人們話語交流的書面形式和信息傳達的重要媒介,是不同時代的政治制度、禮儀規范、交際關系以及審美方式的綜合反映。手札還是一個人心性的表露,更是一個人思想的呈現,不像寫碑版那樣認認真真,規規矩矩。正因為毫不矜持,所以能自然而然,天機流露,恰到好處。

由于書寫者的注意力集中在文辭內容及情感表達上,淡化了書法作品的技巧與設計,從而書寫自然,不做作,不矯情,具有“清水出芙蓉”之美。而且,書寫文本充溢著文人的自傳性,尤其是大多為自作詩詞,表達情感交流或個人某時某地的某種感受。正所謂“見字如面”,透過作品能窺探出文人書寫時的生命意識、思想情感及審美理趣。

亦如稿書,作為舊時文人(詩人)用毛筆書寫文稿、詩稿的墨跡,它所呈現的書寫狀態是真摯且順其自然的。因此,文人的稿書是最為符合自然的書寫,也最具真情實感,像王羲之的《蘭亭序》、顏真卿的《祭侄文稿》等,莫不如此。

歐陽修的《跋王獻之法帖一》中有一段話:“余嘗喜覽魏、晉以來筆墨遺跡,而想前人之高致也。所謂法帖者,其事率皆吊哀、候病、敘暌離、通訊問,施于家人朋友之間,不過數行而已。蓋其初非用意,而逸筆余興,淋漓揮灑,或妍或丑,百態橫生。披卷發函,燦然在目,使人驟見驚絕。徐而視之,其意態愈無窮盡,故使后世得之以為奇玩,而想見其人也。”?可見,書寫心態是“初非用意”。所謂“用意”之“意”,非為藝術創作之“意”,而是隨意之“意”。“逸筆余興”則說明,書寫靈感勃興之時,拿起筆來,即頓有興致,是古人起興之“興”。隨意書寫變成藝術的無法之法的書寫,即一切技法的束縛都被書寫者主體之逸興消解了。“燦然在目”是人的情性的再現,“想見其為人也”表明了隨意書寫留下來的墨跡是主體人格的化身,亦同“見字如面”的道理。在線條墨象中,有情意,有溫度,有人格,有人的“存在”,從而達到超逸之境與書寫之境的同一。

元代張晏敬在《祭侄文稿》題跋有云:“以為告不如書簡,書簡不如起草。蓋以告是官作,雖端楷,終為繩約;書簡出于一時之意興,則頗能放縱矣;而起草又出于無心,是其手心兩忘,真妙見于此也。”?他贊美書寫時的草稿不為繩約,因出于無心而手心兩忘,最終達到真妙的境界。

具備高度嫻熟的技法、良好的文化修養及高尚的人格境界,才能達到隨心所欲不逾矩的程度。宗白華認為,晉人之美,美在神韻。神韻可以說是事外有遠致,不拘于物的自由精神——目送歸鴻、手揮五弦。這是一種心靈的美,或哲學的美,這種事外有遠致的力量,擴而大之可以使人超然于死生禍福之外,發揮出一種鎮定的大無畏精神。晉人以虛靈的胸襟、玄學的意味體會自然,乃能表里澄澈,一片空明,建立靈逸美之意境。有了這種人格境界,才能“逸”,才能真正地“隨意”。隨意而見真情性,正是藝術之高境。

于右任曾講:“我寫字沒有任何禁忌,執筆、展紙、坐法,一切順乎自然。平時我雖也時時留意別人的字,如何寫就會好看,但是,在動筆的時候,我就決不因為遷就美觀而違反自然,因為自然本身就是一種美。你看,窗外的花鳥蟲魚,無一不是順乎自然而生,無一不美,一個人的字,只要自然與熟練,不去故求美觀,也就會自然美觀的。”?其中的“自然”,大致包含三個層面,即書寫的自然、意態的自然和意趣的自然。

當代一些號稱“大家”和“大師”的書法家多數是有意經營出來的,而非自然成名。亦如林散之先生曾強調的,自然書寫得天趣,當下鮮有。

具有自然形態的墨跡,無疑可以滿足各自回歸自然又力求創新的心理需求,通過增強情趣化、主觀化的手法來增添作品的藝術感染力,從而實現審美價值的提升。

反觀現今的“文人”寫作,由于普遍使用電腦媒介,古代傳統的自然書寫已成一道落日余暉。可以想見,此后手札、信箋再也難睹真容,檔案文獻中也將難覓文人手稿矣。

結 語

自然反映了一種大化周流、變動不居的常態。陰陽蘊自然,自然出形勢。書法之道合于自然,從形與勢可以深入理解其理。然而,書法不能直接代表自然,它是物化了的自然,通過感受自然而轉注到筆墨語言之中,進而有了置身于大千世界的審美性情。

書法之道是連接“天道”與“人道”的精神紐帶。書寫時,機緣巧合,場景觸發,心境平和,晴窗寂庭,筆墨紙硯精良,最易激發書寫者的“興致”。“性靈”則表達了從自然界的藝術中攝取靈感之意,富含書法氣韻、姿態。

書法與道家思想關系最為緊密。例如,受道家思想影響,崇尚天真、自然,追求書寫本身的自然性,反對人為的矯揉造作。尤其是“天人合一”,它是中國古老的哲學命題,表達了“天道”和“人道”相通,“自然”和“人為”相統一,自然與心靈冥合的最高哲學境界。這正是書法追求的至高境界,即書法藝術與宇宙時空、生命自然、書家情性之“合一”。

如今,展覽機制下的展廳書法,不得不說是對自然書寫的一種扼殺。那些因展覽受益而催生的“成功者”,以形式至上,經過設計布白、夸張字形等手段事先安排,借此營造視覺沖擊力為最高目標,有違自然的創作樣式,而且不斷地復制給“追隨者”們,這種現象和方式發人深省。

書法不是藝術的全部,但它代表中國人的文化精神。正如林語堂曾妙贊,在書法上,也許只有在書法上,我們才能夠看到中國人藝術心靈的極致?。這種極致,必定是自然書寫的書法所呈現和承載的。

作者簡介:張曉東 中國藝術研究院文學創作院創作人員,中國文藝評論家協會會員,中國書法家協會會員,主要研究方向為古文字學、書法美學。