習近平總書記近日對非物質文化遺產保護工作作出重要指示強調,“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄,對于弘揚中國茶文化很有意義。要扎實做好非物質文化遺產的系統性保護,更好滿足人民日益增長的精神文化需求,推進文化自信自強。11月29日,我國申報的“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”在摩洛哥拉巴特召開的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第17屆常會上通過評審,列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。目前,我國共有43個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊,居世界第一。

一、茶在中國文化傳統中有著特殊的地位

中國是茶葉原產地、茶葉生產大國,茶葉加工技藝發達,茶葉產品種類豐富,因加工技藝與茶形、茶味、茶品質特性,形成了綠茶、黃茶、黑茶、白茶、烏龍茶、紅茶六大茶類及花茶等特色茶品。中國是茶飲大國,“柴米油鹽醬醋茶”,茶是中國百姓日常生活的飲品,正如林語堂先生在他的名作《中國人》中所說,飲茶為整個國民生活增色不少。他在遍數中國人飲茶風習后說:“只要有一只茶壺,中國人到哪兒都是快樂的。”今天的中國人將制茶技藝與相關習俗申請為人類非物質文化遺產,我們的生產智慧與茶藝茶道中的文化內涵得到世界重視,這是優秀民族文化走向世界、文明中國展示中國文明的重要方式。同時它也是中華優秀傳統文化與當代生活連接的范例。

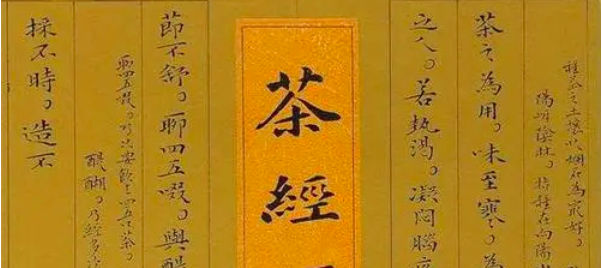

茶是日常生活飲品,茶又是文化觀念的表達與社會連接的中介,茶是物質、精神與社會的復合載體,茶在中國文化傳統中有著特殊的地位。茶是中國人喜好的飲品,它關聯著中國人的身體與靈魂。中國人最早對于茶的認知,是茶對身體養護的藥用價值。傳說神農嘗百草,“日遇七十二毒,得荼而解之”(《神農本草經》),這荼就是茶,茶字寫法出現在唐中期。陸羽《茶經》的出現,奠定了“茶”的經典位置,如宋人梅堯臣詩贊曰:“自從陸羽生人間,人間相學事新茶。”茶飲解毒、清心、解郁、化滯的原初藥性功能,直到今天仍發揮著身體養護價值。

茶的生活價值的重要發現是茶的精神滋養與提振功能,這是茶由藥用進入飲品的關鍵。在漢魏六朝時期養生說流行,茶醉的狀態成為神秘性的體驗,唐人盧仝七碗茶詩,說盡了飲茶的奧妙。唐朝佛教禪宗興起,為了坐禪的清醒,茶成為提神醒腦的修行飲品,并促成社會飲茶風氣的流行。據《封氏聞見記》卷六“飲茶”條記述:“學禪務于不寐,又不夕食,皆許其飲茶。人自懷挾,到處煮飲,從此轉相仿效,遂成風俗。”茶成為日常生活的必需,種茶制茶販茶成為農工商產業,城市茶鋪興起,“不問道俗,投錢取飲”。茶飲成為大眾生活方式之后,圍繞茶飲形成了茶藝茶禮與茶道,茶成為連接社會、顯示趣味的重要“物像”。因茶之品質與飲茶的好尚,茶也被世人賦予廉、美、和、敬的倫理品性。

《蕭翼賺蘭亭圖》(局部)唐代閻立本

茶,在中國南部普遍種植,茶葉產量巨大且方便易得,飲茶方式儉樸,是適合大眾消費的飲品。茶葉之廉,廉在它的親民與清心;茶葉是人人都能消費得起的飲品。茶是常綠植物,經過冬天霜雪的春芽,形質俱美,春天的韻味在一杯清茶中蕩漾。茶之美,在于茶味醇甘,韻味的悠長,更在于品茶中相互談心的溫暖,這是人情之美;茶之和,在于飲茶促進內心的平和與外在人事的調和。茶能解郁清心,抒發情志,達到神清氣爽,中心平和;茶飲促進人際關系的協調,提供清凈與親切的和諧和美氛圍。茶之敬,在于飲茶是中國人日常生活的禮儀,客來敬茶。飲茶有禮,茶禮繁簡不一,均以誠敬為原則,茶禮以主人敬茶開始,以客人謝茶結束,主客之間以茶為媒,在敬奉與品飲中,生動地呈現出中國人日常生活的禮儀文明。茶之四德,溫潤著中國人的日常生活,也提振了中國人的道德精神。

當代婚禮中的敬茶禮節

二、“茶文化”融入當代生活

茶由物質形態與人的好尚對象,躍升為社會文化載體,成為社會團結與生活美學的重要內容。當今中國傳統制茶技藝及其相關習俗已經列入人類非物質文化遺產代表作名錄,如何傳承與振興人類非物質文化遺產,如何將人類非物質文化遺產融入當代生活,在社區與社會公共生活中得到創造性轉化與創新性發展,是一個值得我們用心思考的問題。

從社會成員的個體層面,我們充分發揮茶飲清心明目的溫良品性,養成飲茶習慣,以茶滋潤與養護身心。今天的社會中,我們對茶這一撫慰人心、和諧社會的飲品的當代價值,有著更切近的社會需求。傳承茶文化精神傳統,倡導飲茶、品茶、愛茶與敬茶的社會風尚,讓年輕人在可樂與其他氣泡飲料的嗜好之外,多一種選擇,從而熱愛我們的國飲,同時修養身心,禮敬他人。當然,飲茶習慣的培養應該從小開始,我們可以通過采茶與制茶技藝的觀摩學習,到泡茶與品茶和茶藝茶禮的習練與體驗,讓青少年從小了解并習得茶文化,熏陶與培育對茶文化遺產的感情,為中國茶文化的世代傳承,打下堅實的基礎。這應該是中華優秀傳統文化與當代社會生活連接的有效路徑之一。

從社區與社會的整體角度看,茶飲習俗中的禮儀傳統為溝通人際關系、調處社會矛盾、和諧社區社會提供了有效路徑。茶館茶室茶亭是社區的公共空間,定期的茶會茶聚茶訪是我們日常生活的內容。只要我們能坐下來,喝上幾盞清茶,拉拉幾句家常,自然是一片祥和氣象。即使日常有些隔膜與不理解的情緒,相信也會在茶香中飄散。傳統社會民間調解矛盾的主要方式,就是“坐茶館”“吃講茶”。在年長而有德望的鄉賢主持下,當事人面對面一番茶敘,從而達成相互妥協的化解。我們今天的社區民間調解員“和事佬”與“老娘舅”在調解民間生活糾紛時大約也采用的是這一方式。茶的和敬品性,對于我們今天的社區治理與新時代文明實踐都有著柔化與浸潤的作用。定期的社區茶聚與茶會,或者茶藝展示,或者娛樂性的“斗茶”,都可以活躍社區生活滋潤社區關系。我們在構建基層社會共同體的過程中,需要中華優秀傳統文化的融入,而茶事禮儀的推廣與茶香社區的建設就是中華優秀傳統文化在當代的生動實踐。

陶立璠老師農家小院春節茶會掠影(攝影:蕭放)

茶事活動不僅是我們和諧社區關系、促進社會團結的紐帶,茶葉還是農業經濟產品,茶產業是鄉村振興的特色產業。單位土地面積上茶葉收益遠高于普通作物種植,而且茶葉的管理成本也低于一般作物種植,這就是江南一些地區普遍種植茶葉增收的原因。近年來,隨著制茶技藝的提升與機械設備的更新換代,茶葉加工產品更加豐富,與茶葉相關的周邊產品也得到有效帶動。圍繞茶產業形成的茶葉消費市場在傳統基礎上得到持續擴展。大家知道,茶葉貿易是我們加強地區間社會聯系與國際間文化交流的有效途徑。北方茶飲資源主要依賴南方輸送,茶馬古道與茶馬互市是古代中國的熱門詞匯,北方游牧地區與南方農業地區以茶為生活資源的經濟往來,促進了南北社會的相互依存,有利于中華民族共同體物質與文化基礎的構造。當今時代,茶產區與畜牧區依然保持著物資與人員交流的密切關系,奶茶是當地牧民的日常生活飲品,也是外來旅游者品嘗的佳品。中國茶葉出口貿易始終居于主要位置,中國茶葉文明與溫柔敦厚的茶國性情,成為中國人形象的世界表征。今天中國制茶技藝與相關習俗列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。我們更應該利用這一人類非物質文化遺產,從構建人類文明共同體的高度,講好中國的茶故事,讓可信、可愛、可敬的中國形象,隨著茶藝茶道茶禮為世界人民所知曉,從而為世界和平與人類文明作出中國貢獻。

茶,作為生態飲品,自然安全,它千百年來守護著中國人的身體;茶作為文化載體與象征,柔和溫良的倫理品性,長久地滋潤并提振著中國人的心靈與精神。中國人離不開茶,茶是我們民族的生命伴生物,制茶技藝與相關習俗是中國人的文化發明,也是人類共享的文化遺產。“吃茶去”,是友朋鄰里的親切邀請,更是傳承與弘揚人類文化遺產的行動。(部分圖片來自網絡)